Plus de mille substances sont recherchées par prélèvement sur les plans d'eau faisant l'objet d'un suivi des micropolluants (plans d'eau du RCS : tous les 6 ans / plans d'eau du CO à risque "Substances" et/ou "Nutriments" et/ou "Pesticides" : tous les 3 ans). Ces substances sont analysées à chacune des quatre campagnes annuelles sur un échantillon intégré de la zone euphotique (ZE), et sur un échantillon de fond (hors plan d'eau de très faible profondeur, hors plans d'eau à fortes contraintes d'accès comme certains plans d'eau de référence) et éventuellement sur un ou plusieurs échantillons intermédiaires (pour les plans d'eau de grande profondeur : > 100 mètres). Le tableau ci-dessous liste les plans d'eau ayant fait l'objet d'un suivi de ce type en 2023.

| Plan d'eau (département) | Intégré | Intermédiaire | Fond | Commentaire | Nombre total de prélèvements par an |

|---|---|---|---|---|---|

| Aulnes (13) | X | - | - | Faible profondeur | 4 |

| Carcès (83) | X | - | X | - | 8 |

| Chazilly (21) | X | - | X | - | 8 |

| Devesset (07) | X | - | X | - | 8 |

| Drapeau (69) | X | - | - | Faible profondeur | 4 |

| Jouarres (11) | X | - | X | Prélèvement de Fond de 4ème campagne non réalisé | 7 |

| Montrevel-en-Bresse (01) | X | - | X | - | 8 |

| Paladru (38) | X | - | X | - | 8 |

| Panthier (21) | X | - | X | - | 8 |

| Rousses (39) | X | - | X | Prélèvement de ZE de 4ème campagne non analysé | 7 |

| Saint-Denis-lès-Bourg (01) | X | - | X | - | 8 |

| Sylans (01) | X | - | X | - | 8 |

| Villeneuve de la Raho (66) | X | - | X | - | 8 |

| Vingeanne (52) | X | - | X | - | 8 |

| Vouglans (39) | X | X (1/2 non euph.) | X | - | 12 |

"1/2 non euph." : prélèvement intermédiaire réalisé à une profondeur égale à la moitié de la zone non-euphotique

Des micropolluants métalliques très représentés.¶

Les grands types de substances quantifiées

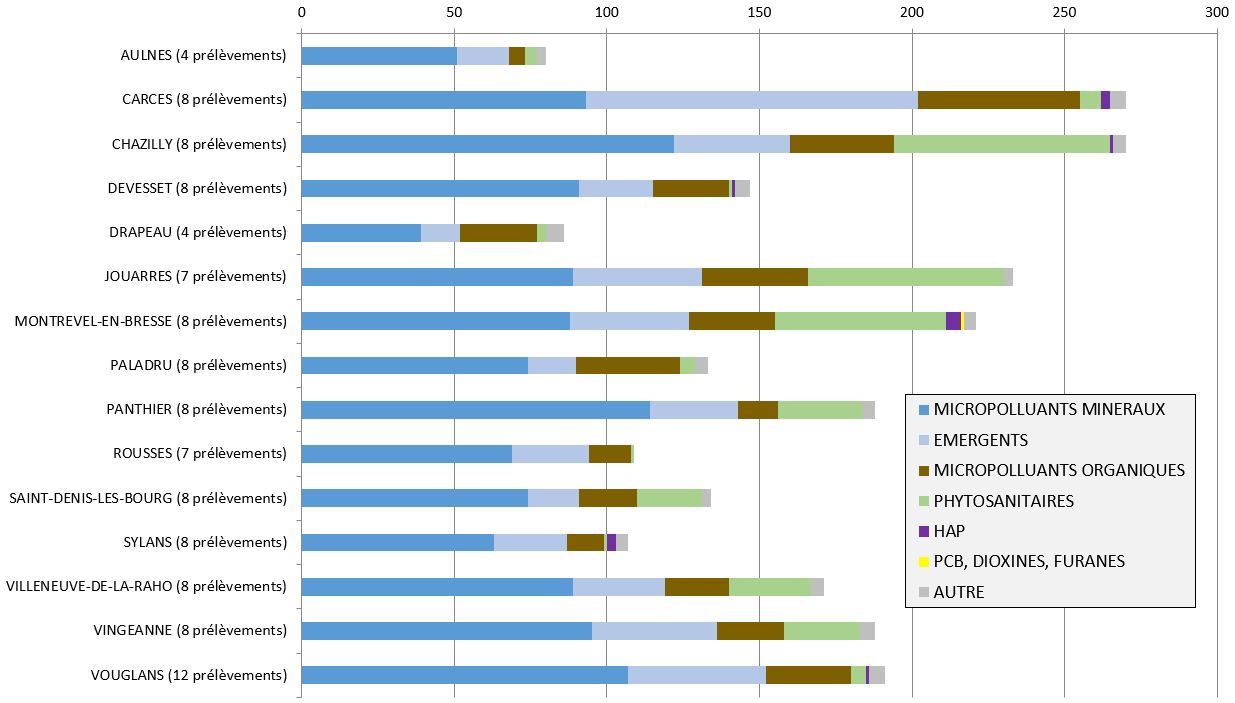

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de quantifications enregistrées, pour les principales familles de micropolluants, par plan d'eau, sur l'année 2023 :

Nombre de substances recherchées par échantillon et par famille de micropolluants en 2023 : Micropolluants minéraux (26), Phytosanitaires (642), Emergents (158), Micropolluants organiques (228), HAP (18), PCB-Dioxines-Furanes (30) et autres (4).

Seules les valeurs qualifiées de correctes sont considérées dans le traitement.

Tous les prélèvements sont pris en compte (intégré de zone euphotique, fond et éventuels prélèvements intermédiaires).

Toutes substances confondues et en considérant le nombre de prélèvements réalisés par plan d'eau (généralement 8, 12 sur la retenue de Vouglans, 7 sur l'étang de Jouarres et le lac des Rousses, et seulement 4 sur l'étang des Aulnes et la gravière du Drapeau), la retenue de Carcès dans le Var, le réservoir de Chazilly en Côte-d'Or, la gravière de Montrevel-en-Bresse à proximité de Bourg-en-Bresse et l'étang de Jouarres dans l'Aude constituent les plans d'eau affichant le plus de quantifications en micropolluants (entre 220 et 270 quantifications annuelles). La part importante des quantifications en substances émergentes explique ce classement pour la retenue de Carcès, tandis que le nombre élevé de quantifications en résidus phytosanitaires est en grande partie responsable de ce résultat sur les trois autres plans d'eau cités.

La retenue de Vouglans, bien que faisant l'objet de 12 prélèvements sur l'année, présente moins de 200 quantifications de micropolluants enregistrés sur l'année de suivi.

Les éléments traces métalliques sont la principale famille de micropolluants retrouvée dans les eaux de plans d'eau (près de 1260 quantifications tous plans d'eau confondus). Viennent ensuite les substances émergentes (près de 510 quantifications), les micropolluants organiques (près de 370 quantifications) et les phytosanitaires (près de 320 quantifications), puis les autres substances (59 quantifications) et les HAP (14 quantifications). Une seule substance du groupe des PCB-Dioxines-Furanes a été quantifiée sur les plans d'eau suivis en 2023, retrouvée dans la gravière de Montrevel-en-Bresse.

Les éléments traces métalliques (ETM) sont naturellement présents dans les eaux de surface (la composition en ETM dépend de la géochimie des terrains traversés), mais les activités anthropiques (principalement industrielles, minières et agricoles) contribuent à augmenter les concentrations observées et le nombre de composés retrouvés.

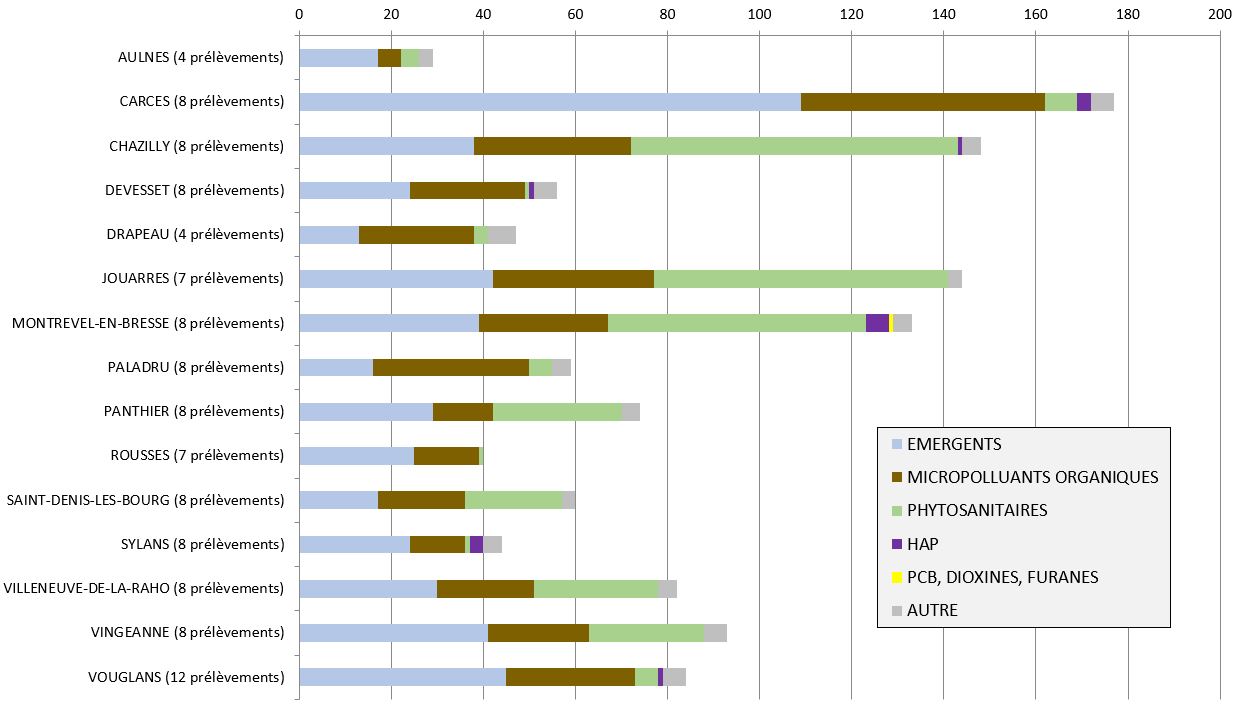

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de quantifications des principales familles de micropolluants, hors métaux, afin de mieux discerner les quantifications des autres groupes de substances.

Substances émergentes : de nouvelles catégories de substances recherchées et une contamination généralisée par les "stimulants" et par les résidus pharmaceutiques en 2023.¶

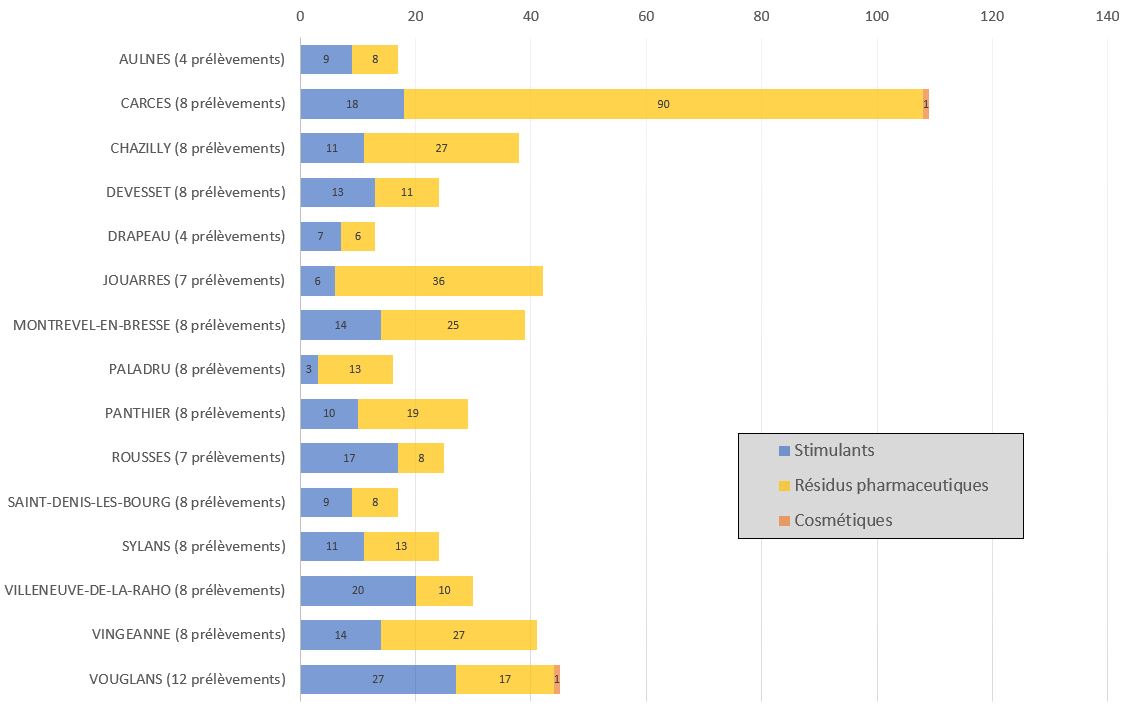

Les substances émergentes recherchées comprennent des résidus pharmaceutiques (128 substances), des stéroïdes et hormones (17 substances), des cosmétiques (7 substances), des stimulants (4 substances) et deux antimicrobiens.

Tous les plans d'eau suivis en 2023 ont présenté des quantifications de substances émergentes.

Seules deux catégories de substances émergentes sont principalement quantifiées sur les plans d'eau suivis en 2023 : des résidus pharmaceutiques et des stimulants. Tous plans d'eau confondus, la première catégorie de substances enregistre 318 quantifications et la seconde 189 quantifications. Les cosmétiques n'enregistrent que 2 quantifications (2 quantifications isolées sur 2 plans d'eau distincts, avec des concentrations proches de la limite de quantification des 2 paramètres identifiés), tandis qu'aucun antimicrobien, ni stéroïde ou hormone n'a été mis en évidence durant le suivi 2023.

Nombre de quantifications enregistrées en substances émergentes par plan d'eau sur l'année 2023

Les stimulants et résidus pharmaceutiques sont retrouvés sur la totalité des plans d'eau suivis en 2023.

Le nombre de quantifications en stimulants reste globalement assez homogène entre les différents plans d'eau suivis (13 quantifications en moyenne, valeur médiane de 14 quantifications - chiffre calculé en rapportant les quantifications mesurées à un nombre de prélèvement total identique de 8 prélèvements par plan d'eau / généralement de 10 à 20 quantifications par plan d'eau).

La situation est différente en ce qui concerne la contamination par les résidus pharmaceutiques puisque quelques plans d'eau concentrent un nombre élevé de quantifications. Ainsi, la valeur moyenne de quantification en résidus pharmaceutiques par plan d'eau atteint 22, pour une valeur médiane bien inférieure puisque atteignant "seulement" le chiffre de 13. La valeur moyenne est fortement influencée par le nombre de quantifications mesurées sur 2 plans d'eau : Carcès essentiellement (90 quantifications) et Jouarres (36 quantifications - 7 prélèvements). Ces 2 plans d'eau totalisent 40 % des quantifications en résidus pharmaceutiques enregistrées en 2023.

Ainsi, sur la retenue de Carcès, localisée sur le Caramy, en aval de Brignolles, 20 substances médicamenteuses sont retrouvées durant le suivi annuel. L'origine de ce "cocktail" est probablement à rechercher dans les apports du Caramy, cette rivière recevant notamment le rejet de la station d'épuration de Brignoles (52 000 EHab). Des analyses physico-chimiques réalisées sur la station du programme de surveillance du Caramy à Vins-sur-Caramy (06204000) en janvier 2024, quelques kilomètres en amont du plan d'eau, ont ainsi montré la présence dans les eaux de la plupart de ces substances (18/20). Quant à l'étang de Jouarres, bien que les systèmes d'assainissement des communes alentours ne débouchent pas directement dans l'étang, son alimentation via les eaux de l'Aude, par l'intermédiaire du canal du Midi, explique probablement les quantifications observées en résidus pharmaceutiques du fait des rejets d'assainissements rejoignant l'Aude. Sur l'étang de Jouarres, 8 résidus pharmaceutiques sont identifiés, dont 5 quantifiés à chacune des campagnes sur l'échantillon intégré de zone euphotique et/ou de fond.

Les substances pharmaceutiques proviennent essentiellement des rejets de station d'épuration qui traitent souvent de manière partielle ce type de composés. L'usage vétérinaire doit aussi être considéré (élevage, animaux domestiques) parmi les principales voies d'apport aux milieux aquatiques.

Trois substances émergentes sont très fréquemments quantifiées tous plans d'eau confondus (fréquence de quantification > 50 %) et celles-ci se retrouvent sur la totalité des plans d'eau suivis en 2023 (15/15) :

Un résidu pharmaceutique : la metformine, il s'agit de l'antidiabétique oral le plus prescrit pour traiter les patients atteints de diabète de type 2 et particulièrement les personnes en surpoids. Une utilisation en tant que coupe faim pourrait expliquer également son usage important et le fait qu'elle soit retrouvée à une fréquence de quantification très élevée et à des concentrations également assez importantes. Sa fréquence de quantification atteint 96 % ce qui signifie qu'elle est presque systématiquement quantifiée sur l'ensemble des prélèvements réalisés. Elle représente à elle seule 35 % des quantifications enregistrées en résidus pharmaceutiques. La concentration moyenne en metformine calculée à partir des résultats quantifiés atteint 0.04 µg/l (maximum 0.25 µg/l, réservoir de la Vingeanne).

Les deux autres substances sont des stimulants :

La cotinine sous-produit de dégradation par l'organisme de la nicotine, contenue dans le tabac (fréquence de quantification de 59 %) ;

La 1,7-diméthylxanthine ou paraxanthine, principal métabolite de la caféine (présente dans le café, le thé, certains sodas) dans l'organisme (fréquence de quantification de 55 %).

Il convient de relever également que deux autres susbtances appartenant aux stimulants se retrouvent sur la majorité des plans d'eau investigués en 2023 : la caféine et la nicotine (respectivement 13 et 10 plans d'eau concernés / 32% et 20% de quantifications).

Ces stimulants sont éliminés via les urines et rejoignent les stations d'épuration où ils ne sont que partiellement traités et sont alors rejetés pour partie dans l'environnement avec les eaux épurées. Caféine, nicotine et cotinine peuvent ainsi être considérées comme des indicateurs de pollution des eaux par les rejets d'eaux usées domestiques. La quantification de nicotine dans le milieu aquatique peut aussi être liée directement à la dégradation des mégots de cigarettes jetés dans l'environnement, contaminant le milieu naturel via les rejets d'eaux pluviales.

S'agissant de la caféine, de la nicotine et de la cotinine, ces résultats sont cependant à prendre avec précaution, une récente étude menée par AQUAREF concluant que les résultats d'analyses menés sur ces paramètres sont largement faussés du fait d'un risque de contamination élevé des échantillons lors de la phase de prélèvement et/ou d'analyse (N. GUIGUES, B. LEPOT – Bassin Rhône Méditerranée : Evaluation de l’incertitude de mesure, incluant la contribution de l’échantillonnage, et influence de la température et du délai de transport de l’échantillon sur l’incertitude de mesure – Rapport Aquaref 2022 – 61 pages).

Les plus importantes concentrations ponctuelles en somme de résidus pharmaceutiques quantifiés au cours du suivi 2023 se retrouvent assez logiquement sur la retenue de Carcès, plan d'eau présentant, de loin, le plus grand nombre de quantifications en résidus pharmaceutiques enregistrées en 2023. La somme des concentrations en résidus pharmaceutiques quantifiés atteint ainsi jusqu'à 0.52 µg/l sur ce plan d'eau. Un autre plan d'eau apparaît également régulièrement dans la liste des prélèvements les plus contaminés en résidus pharmaceutiques, ne ressortant pourtant pas notablement de l'approche en termes de nombre de quantifications de substances pharmaceutiques enregistré par plan d'eau au cours du suivi 2023, il s'agit du réservoir de la Vingeanne. Les deux situations sont cependant bien différentes : alors que pour la Vingeanne, la valeur obtenue résulte de la quantification sur chaque prélèvement de relativement peu de résidus pharmaceutiques (3 à 4 substances) mais avec une concentration systématiquement notable pour la metformine (de 0.22 à 0.25 µg/l selon les échantillons concernés), dans le cas de Carcès, c'est le nombre important de substances différentes sur chaque échantillon (de 11 à 14 pour les échantillons cités) qui conduit à classer ce plan d'eau parmi ceux présentant les valeurs les plus élevées en termes de sommes de résidus pharmaceutiques par échantillon.

Les quantifications récurrentes de ce type de substances dans le réservoir de la Vingeanne pourrait provenir du rejet de la STEP de Longeau-Percey, s'effectuant dans le cours d'eau du Vallinot (700 m en amont du plan d'eau), alimentant pour partie le réservoir (l'essentiel des apports provenant du cours d'eau de la Vingeanne).

Concernant les stimulants, en termes de somme de stimulants par échantillon, 9 valeurs dépassent le seuil de 0.5 µg/l. La liste des échantillons concernés comprend 6 plans d'eau différents, illustrant le caractère diffus de cette contamination. Une même substance prend généralement une part importance dans la valeur somme calculée, il s'agit de la nicotine. En effet, celle-ci contribue en moyenne à près de 90 % de la valeur somme observée pour 8 des 9 échantillons identifiés.

Phytosanitaires : des situations contrastées selon les plans d'eau, reflets des pressions agricoles agissant sur les secteurs géographiques étudiés.¶

Des produits phytosanitaires sont quantifiés sur 100 % des plans d'eau suivis en 2023 (15/15 avec au moins une quantification).

Il s'agit bien souvent de quantifications ponctuelles, cependant, sept plans d'eau concentrent plus de 90 % des quantifications enregistrées : Chazilly (71 quantifications), l'étang de Jouarres (64 quantifications), la gravière de Montrevel (56 quantifications), les réservoirs de Panthier et de la Vingeanne, la gravière de Saint-Denis-lès-Bourg et la retenue de Villeneuve-de-la-Raho (21 à 28 quantifications). Les trois premiers plan d'eau cités totalisent à eux-seuls 60 % des quantifications. Ces quantifications se répartissent sur de nombreuses substances différentes : près de 20 substances pour Jouarres (à noter que ce plan d'eau à fait l'objet d'un prélèvement en moins par rapports aux autres plans d'eau listés ci-dessus), une dizaine pour Panthier, Chazilly, Vingeanne, Montrevel et Villeneuve-de-la-Raho et un nombre un peu plus restreint sur Saint-Denis-lès-Bourg (6 substances).

L'étang de Jouarres est situé dans l'Aude, entre Carcassonne et Narbonne, en pleine région viticole (Minervois), le long du canal du Midi. Sur ce plan d'eau, ce sont principalement des fongicides (24 quantifications) et des métabolites d'herbicides (25 quantifications) fréquemment utilisés dans les vignes qui constituent la majeure partie des quantifications.

Le réservoir de Chazilly est localisé en Côte-d'Or, à 35 km au sud-ouest de Dijon et sa vocation première consiste à l'alimentation en eau du canal de Bourgogne. Des métabolites d'herbicides (51 quantifications) et des herbicides (20 quantifications) y sont uniquement retrouvés. Ainsi des métabolites du flufenacet, du métazachlore et du métolachlore, herbicides utilisés sur grandes cultures (maïs, orge, colza) sont systématiquement quantifiés, de même que l'herbicide propyzamide, fréquemment utilisé sur la colza.

La gravière de Montrevel-en-Bresse, dans l'Ain, est localisée dans une région agricole (prairies, cultures). Des métabolites d'herbicides (47 quantifications) sont essentiellement retrouvés et particulièrement les dérivés oxaniliques et sulfoniques du diméthénamide et du métolachlore. Ces deux substances sont des herbicides de la famille des chloroacétamides, largement utilisées pour le désherbage du maïs. Le métolachlore est interdit en France depuis 2003. Il a été remplacé par le S-métolachlore et est devenu l'un des produits les plus vendus pour le désherbage chimique du maïs depuis l'interdiction de l'atrazine. Le métolachlore OXA et le métolachlore ESA sont deux métabolites de ce désherbant. Sur la gravière de Montrevel, le métolachlore ESA a été quantifié systématiquement à une concentration supérieure à 0.1 µg/l (de 0.11 à 0.17 µg/l), soit à une valeur supérieure au seuil utilisé pour l'eau potable.

Tous plans d'eau confondus, ce sont essentiellement des métabolites d'herbicides et des herbicides qui sont retrouvés dans les échantillons d'eau (près de 85 % des quantifications de pesticides).

57 substances différentes ont été identifiées au total mais seulement 13 substances affichent plus de 10 quantifications. Le métolachlore ESA est de loin celle qui est le plus largement quantifiée (11 % des quantifications de pesticides enregistrées en 2023 sont liées à cette substance) et il s'agit de celle retrouvée sur le plus de plans d'eau distincts : 7 plans d'eau sur les 15 suivis en 2023.

En termes de somme de pesticides quantifiés, les concentrations les plus élevées constatées par échantillon se concentrent sur les trois plans d'eau identifiés comme présentant le plus grand nombre de quantifications de pesticides : Chazilly, Montrevel-en-Bresse et Jouarres. Des concentrations oscillant entre 0.3 et 0.5 µg/l en termes de sommes de pesticides quantifiés sont ainsi régulièrement observées sur le réservoir de Chazilly et la gravière de Montrevel. Les teneurs sont un peu moindres sur Jouarres (< 0.3 µg/l). Un métabolite du métazachlore (métazachlore ESA) prend une part importante dans les concentrations mesurées en pesticides sur le réservoir de Chazilly, tandis qu'il s'agit d'un métabolite du métolachlore (métolachlore ESA) sur la gravière de Montrevel-en-Bresse.

La retenue de Vouglans apparaît étonnamment dans cette liste. Une contamination ponctuelle est en effet détectée sur l'échantillon réalisé sur le prélèvement intermédiaire réalisé à 42 mètres de profondeur le 14 septembre. Il s'agit de l'unique prélèvement ayant conduit à la quantification de pesticides sur ce plan d'eau lors du suivi 2023 et 5 substances différentes ont été quantifiées, dont deux métabolites du métolachlore (métolachlore ESA et NOA), ainsi qu'un métabolite du fongicide chlorothalonil (chlorothalonil SA), interdit d'usage depuis 2020, chacune avoisinant les 0.1 µg/l.

La liste des concentrations les plus élevées mesurées par substance en 2023 fait également ressortir le métabolite de l'herbicide glyphosate, l'AMPA (jusqu'à une concentration voisine de 0.2 µg/l), sur la retenue de Carcès, pourtant non évoquée jusqu'alors, puisque ne présentant que 7 quantifications en pesticides au total sur l'année de suivi 2023 (dont 4 quantifications d'AMPA, substance systématiquement quantifiée sur ce plan d'eau sur les échantillons des campagnes de mai et octobre).

La contamination des plans d'eau par les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).¶

Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont quantifiés sur seulement 40 % des plans d'eau (6/15) et le nombre de quantifications par plan d'eau reste assez faible (de 1 à 5 quantifications)</b>. Dans tous les cas, il s'agit d'une contamination ponctuelle d'un échantillon ou d'une campagne de suivi (échantillon intégré de la campagne du 21 juillet sur Montrevel comptabilisant 4 quantifications en HAP / échantillon intégré de la campagne du 16 mai sur le lac de Sylans comptabilisant 3 quantifications de HAP). Il convient de noter que la gravière de Montrevel est un petit plan d'eau présentant des axes de circulation très proches du plan d'eau (ainsi qu'un karting à proximité immédiate).

- Nombre de quantifications de HAP et nombre de substances différentes rencontrées par plan d'eau sur l'année 2023

La contamination des plans d'eau par d'autres micropolluants organiques et d'autres substances.¶

Parmi les autres micropolluants recherchés, cinq substances présentent une fréquence de quantification d'au moins 25 % et sont quantifiées sur au moins 80 % des plans d'eau investigués en 2023 (soit un minimum de 12 plans d'eau/15) :

Le N-butylbenzène sulfonamide (NBBS) : il s'agit d'un plastifiant utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Sa présence potentielle dans les plastiques qui peuvent être utilisés lors de l'échantillonnage est également à considérer. Il constitue la seule substance quantifiée sur la totalité des plans d'eau étudiés en 2023. Sa fréquence de quantification atteint 32 %. La concentration maximale observée en 2023 atteint 0.48 µg/l, pour une moyenne de 0.22 µg/l et une valeur minimale de 0.1 µg/l.

Le nitrophénol-2, un des isomères structuraux du nitrophénol. Les nitrophénols sont utilisés comme intermédiaires dans l'industrie chimique, pharmaceutique et l'armement. Ils entrent dans la production de colorants, du cuir, de caoutchouc, de pesticides, de fongicides et de munitions. Avec une fréquence de quantification atteignant 33 %, il s'agit de la substance la plus quantifiée parmi le groupe des autres micropolluants organiques. La concentration maximale observée en 2023 atteint 0.093 µg/l, pour une moyenne de 0.044 µg/l et une valeur minimale de 0.021 µg/l.

Le n-butyl phtalate : substance en lien avec l'industrie du plastique. Les phtalates sont utilisés notamment comme plastifiant dans les matières plastiques (PVC). Les principales sources d'émission de phtalates dans l'environnement sont plutôt diffuses : utilisation des produits finis en contenant, dégradation des déchets. Le compartiment atmosphérique semble jouer un rôle particulièrement important dans le transfert des phtalates, avec un maximum de contaminations observé en milieu urbain, dans des atmosphères confinées (auto, maison) ou dans les tuyaux PVC (Guide pratique micropolluants, AESN 2018).

La fréquence de quantification en n-butyl phtalate atteint 30 %. La concentration maximale atteint 0.32 µg/l, pour une moyenne de 0.12 µg/l et une valeur minimale de 0.06 µg/l.

Un autre plastifiant, le DEHP, est également quantifié sur la quasi-totalité des plans d'eau suivis en 2023 (14/15, fréquence de quantification de 25 %). Le di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) est une substance dangereuse prioritaire de la DCE. Du fait de ses effets sur l'homme et sur l'environnement, il fait l'objet de nombreuses restrictions d'usages.

Des contaminations par ce type de substances, liées à la phase d'échantillonnage ne sont également pas à exclure. En effet, les plastifiants étant largement utilisés dans la composition des matériels d'échantillonnage, il est possible qu'une part plus ou moins importante des quantifications observées puisse être imputée à l'opération d'échantillonnage. La concentration maximale atteint 1.31 µg/l, pour une moyenne de 0.5 µg/l et une valeur minimale de 0.22 µg/l.

Les cyanures libres : le cyanure est un composé chimique constitué d’un atome de carbone et d’un atome d’azote. Le cyanure libre comprend l’ion cyanure et le cyanure d’hydrogène. Au niveau européen, le cyanure et ses dérivés sont principalement utilisés par l'industrie de synthèse chimique, pour la galvanoplastie, l’exploitation minière, le nettoyage des métaux, en tant qu'insecticide et rodenticide, entre autres. Dans l'environnement naturel, les plantes, les algues, les champignons, les bactéries ainsi que les arthropodes (insectes, arachnides, crustacés) contiennent des glycosides cyanogéniques produisant des cyanures, notamment du cyanure d'hydrogène. La décomposition des plantes constitue ainsi également une source naturelle de cyanure d'hydrogène. Des émissions provenant des industries chimiques (engrais, caoutchouc synthétique), des industries métallurgiques (fer, acier, extraction de l'or et de l'argent, galvanoplastie), des raffineries de pétrole, des incinérateurs d'ordures ménagères, de la combustion de polyuréthanes, d'acrylonitriles, de polyamides, de bois et de papier, lors d'incendies, ou provenant de la fumée de cigarette ou de traitements par fumigation, contribuent à la contamination de l'environnement par les cyanures. [INERIS - Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques CYANURES ET DÉRIVÉS MAJ 29/06/2012].

Les cyanures libres constituent ainsi une substance parmi les plus quantifiées avec une fréquence de quantification de 28 %. La moyenne des valeurs atteint 0.4 µg/l pour un maximum de 1.1 µg/l et une valeur minimale de 0.21 µg/l. La concentration ubiquitaire (concentration observée loin de toute source de pollution et représentant le bruit de fond environnemental) reportée par l'ATSDR (2006, Agency for Toxic Substances and Disease Registry) aux Etats-Unis était définie comme inférieure à 3.5 µg/l pour les eaux de surface.

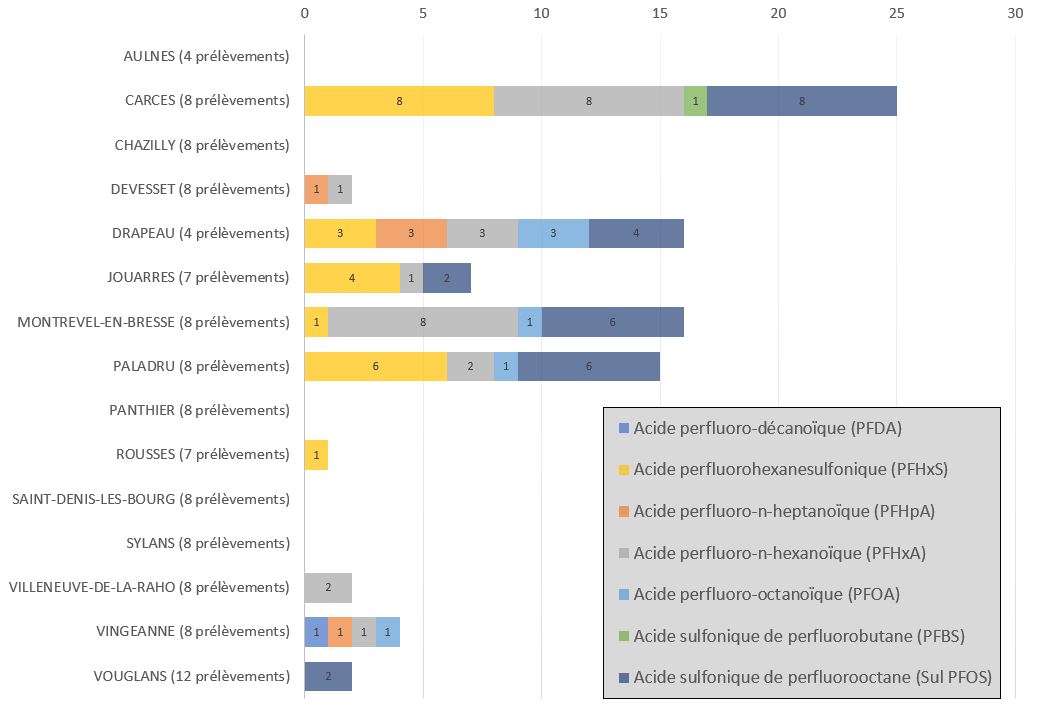

Enfin, plusieurs substances appartenant aux composés perfluorés (PFAS) sont rencontrées avec la caractéristique de présenter un niveau de contamination assez variable selon les substances (1 à 29 quantifications) réparties sur un nombre de plan d'eau assez important (10 plans d'eau au total) mais 4 d'entre eux concentrent 80 % des quantifications observées. La retenue de Carcès (25 quantifications, 3 PFAS systématiquement quantifiés), la gravière du Drapeau (16 quantifications, 1 PFAS systématiquement quantifié), la gravière de Montrevel (16 quantifications, 1 PFAS systématiquement quantifié) et le lac de Paladru (15 quantifications). Parmi ces 4 plans d'eau, la gravière du Drapeau a fait l'objet de deux fois moins de recherche de ce type de substances (4 prélèvements) que les autres (8 prélèvements). Il est donc mathématiquement celui qui présente potentiellement la contamination la plus marquée en PFAS (32 quantifications potentielles).

Les PFAS constituent une vaste classe chimique caractérisée par la substitution totale ou partielle d’atomes d’hydrogène par des atomes de fluor autour du carbone. Ces liaisons chimiques très stables en font des composés chimiques très peu dégradables dans l’environnement. C’est la raison pour laquelle les PFAS sont aussi connus sous le nom de « polluants éternels ». Ces molécules sont synthétisées par l’industrie chimique depuis la fin des années 40 en particulier afin d’élaborer des produits résistants à l’eau et aux produits gras. D’après la littérature, il existe plus de 8000 substances appartenant à cette classe chimique, toutes d’origine anthropique. En raison de leurs propriétés hydrophobes et lipophobes ainsi que de leur stabilité thermique et chimique, elles possèdent un champ d'application très large : vêtements contre la pluie, revêtements anti-adhésifs pour batteries de cuisine et revêtements superficiels anti-taches, mousses anti-incendie, etc. L’utilisation des PFAS et de leurs dérivés dans un ensemble relativement important de produits à usages industriels et domestiques fait que ces composés peuvent se diffuser largement dans l’environnement.

Sur les 19 PFAS recherchés en 2023, 7 composés distincts ont été quantifiés. L'acide sulfonique de perfluorooctane (sul PFOS / 29 quantifications, 7 plans d'eau concernés) et l'acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA / 26 quantifications, 8 plans d'eau concernés) sont les deux composés PFAS les plus quantifiés en plans d'eau en 2023. L'abaissement progressif des limites de quantifications (LQ) sur ces paramètres permet dorénavant la détection d'un plus grand nombre de ces substances. Ainsi l'abaissement d'un facteur 10 de la LQ du sul PFOS par le laboratoire en charge des analyses entre les années de suivi 2021 et 2022 (passage de 0.02 µg/l à 0.002 µg/l = 2 ng/l) a permis de révéler la contamination du milieu par ce PFAS, suivi depuis 2018 mais jamais détecté.

Toutes substances confondues, les valeurs observées se situent entre 2 ng/l et 19 ng/l. Les valeurs ponctuelles par substance les plus élevées (> 10 ng/l) sont rencontrées principalement sur la gravière du Drapeau (3 quantifications), ce niveau de concentration étant plus rarement observé sur Paladru et Carcès (respectivement 2 quantifications et 1 quantification). Le sul-PFOS est alors presque exclusivement en cause, sauf sur le lac de Paladru où une autre substance se distingue également, le PFHxS. Actuellement, seul le sul-PFOS est considéré dans l'évaluation de l'état chimique des plans d'eau au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (Cf. partie consacrée à l'état chimique des plans d'eau).

- Liste des autres micropolluants organiques quantifiés tous plans d'eau confondus sur l'année 2023

- Nombre de quantifications enregistrées en substances PFAS par plan d'eau sur l'année 2023 et substances concernées