Méthodologie¶

Il est possible de comparer les concentrations des micropolluants dans le milieu à leur norme de qualité environnementale (NQE) ou valeur guide environnementale (VGE) lorsqu’elles ont été définies, afin d’évaluer l’impact toxique sur l’environnement. Ces normes et valeurs guides correspondent à la concentration qui ne doit pas être dépassée dans le milieu afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Si le ratio moyen entre les concentrations observées dans le milieu et la NQE (ou VGE) de chacune de ces substances est inférieur à 1, c’est, qu’en moyenne, ces concentrations n’ont pas d’impact avéré sur la santé humaine et sur l’environnement. En l’état des connaissances, cette comparaison des concentrations en micropolluants mesurées à leurs normes de qualité ou valeurs guides environnementale n’est possible que pour environ 200 substances pour lesquelles ces normes ou valeurs guides existent, sur les plus de 1000 substances analysées. Mais elle donne des tendances nettes d’amélioration pour certains grands groupes de substances, qui encouragent à poursuivre les efforts de réduction des pollutions, quelles qu’en soient leurs origines.

La liste de ces Normes de Qualité Environnementale (NQE) et de Valeurs Guides Environnementales (VGE) est disponible sur le site de L'INERIS.

L'analyse suivante repose sur 2 indicateurs :

- la détermination de la fréquence de dépassement des NQE ou VGE de ces substances sur la période 2008-2022.

- l'évolution du ratio concentration moyenne/NQE (ou VGE) pour 4 grands groupes de substances sur cette même période.

Les stations prises en compte sont les stations du contrôle de surveillance, ainsi que les stations du contrôle opérationnel soumises à des pressions par ce type de substances. Les substances dangereuses et dangereuses prioritaires sont échantillonnées sur un tiers des stations du RCS chaque année. Un regroupement triennal des données a donc été opéré afin de comparer le même jeu de stations sur chacune des périodes.

Ainsi, les données de l'année 2008 correspondent à la moyenne des données acquises entre 2006 et 2008, l'année 2009 à la moyenne des données acquises entre 2007 et 2009...

Les substances suivantes ont été écartées de l'analyse :

- Paraquat (1522) : il s'agit d'un herbicide interdit depuis 2007. Sa NQE très basse (0.00023 µg/l) génère un artefact dès qu'il est quantifié. La quantification de cette substance est par ailleurs exceptionnelle.

- Trichlorfon (1287) : il s'agit d'un insecticide. Sa NQE très basse (0.0006 µg/l) génère un artefact dès qu'il est quantifié. La quantification de cette substance est par ailleurs exceptionnelle.

- Bifenthrine (1120) : il s'agit d'un insecticide. Sa NQE très basse (0.000019 µg/l) génère un artefact dès qu'il est quantifié. La quantification de cette substance est par ailleurs exceptionnelle.

- Heptachlore (1197) : il s'agit d'un insecticide. Sa NQE très basse (0.00000021 µg/l) génère un artefact dès qu'il est quantifié. La quantification de cette substance est par ailleurs exceptionnelle.

- Organo-étains : un doute subsiste sur les valeurs de concentration rencontrées entre 2006 et 2009.

Liste des substances traitées : Tox_Subst.xlsx

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)¶

Nombre de HAP recherchés dans l’eau en 2023 : 18

Nombre de HAP quantifiés dans l’eau en 2023 : 18

Nombre de HAP avec une NQE ou une VGE : 8

Dans l'environnement, les HAP sont majoritairement issus des activités humaines. Ils sont formés et émis lors de la combustion incomplète de n’importe quelle matière organique dont le bois et les matières fossiles (essence, fuel, charbon). En France, les sources anthropiques de HAP sont majoritairement le chauffage résidentiel qui représente 66 % des émissions, et le transport routier, responsable de 25 % des émissions de HAP.

Les substances les plus toxiques rencontrées dans les cours d'eau sont de loin les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). L'impact toxique de ces substances a été divisé par 10 entre 2008 et 2023, mais leurs concentrations restent encore en moyenne près de 6 fois supérieures aux normes admises pour la protection de l’environnement.

Les politiques de réduction de la consommation énergétique, et, plus globalement, toutes les politiques menées pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air ont un impact positif sur la qualité des milieux vis-à-vis des HAP.

Pesticides et biocides¶

Nombre de pesticides et biocides recherchés dans l’eau en 2023 : 685

Nombre de pesticides et biocides quantifiés dans l’eau en 2023 : 309

Nombre de pesticides et biocides avec une NQE ou une VGE : 99

Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles. Les plus utilisés sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. Mis à part quelques rejets ponctuels d’industriels du secteur des pesticides, la source quasi exclusive de la contamination des cours d’eau des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse est d’origine agricole.

La baisse continue de l’impact toxique des pesticides sur les milieux aquatiques entre 2008 et 2021 est principalement due à l’évolution de la réglementation qui retire progressivement du marché les substances les plus toxiques pour la santé et l’environnement.

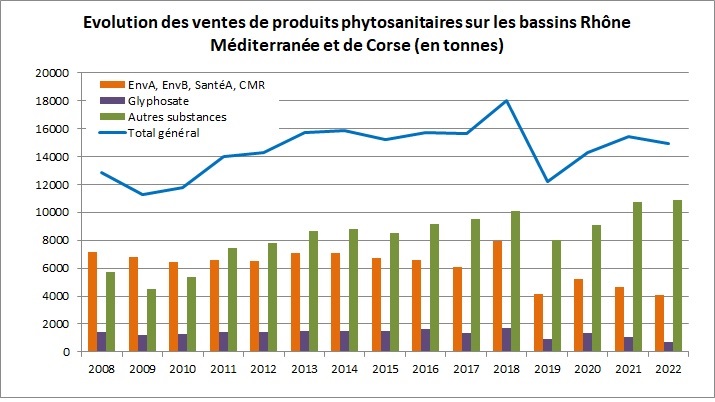

Cette tendance globale est bien corrélée avec l’évolution des ventes de produits phytosanitaires sur les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse : entre 2008 et 2022, on note une baisse des ventes des substances les plus toxiques pour un volume de vente global assez équivalent.

Cependant, depuis 2021, l’impact toxique sur les cours d’eau de nos bassins repart à la hausse. Cette hausse s’explique par l’augmentation de la quantification de la cyperméthrine dans nos cours d’eau. La cyperméthrine est un insecticide classé EnvA, c’est-à-dire « très toxique pour l’environnement ». Les ventes de cyperméthrine ont augmenté de 20 % entre 2021 et 2022.

L'analyse ne porte cependant que sur 99 substances disposant d'une norme de qualité environnementale ou valeur guide environnementale, alors que 309 substances différentes ont été quantifiées en 2023 dans les cours d'eau de nos bassins. Une analyse exhaustive de l'impact toxique de ces substances ne pourra être effectuée que lorsque l'on disposera de références toxicologiques sur l'ensemble des substances mises sur le marché.

- Santé A : substances classées en raison de leur toxicité aigüe ou spécifique pour certains organes cibles ou en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement.

- EnvA : substances classées en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2.

- EnvB : substances classées en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4*.

- CMR : substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

* Catégories de danger définies par le règlement (CE) n°1272/2008 du 16/12/2008 dit « règlement CLP » (Classification, Labelling, Packaging), qui met en application au niveau européen le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques élaboré au niveau international.

La hausse spectaculaire des quantités de produits phytosanitaires à usages agricoles vendues en 2018 (+ 17 %) peut s’expliquer par une anticipation de la hausse de la redevance pour pollution diffuse au 1er janvier 2019 (stockage des produits phytosanitaires). Les substances les plus toxiques (Santé A, EnvA, EnvB, CMR) sont celles dont la redevance a le plus fortement augmenté en 2019, et qui, par conséquent, ont probablement été le plus stockées en 2018 (hausse des ventes de 44 %). Les ventes de 2019, en très nette baisse, confirment l’hypothèse que la hausse des ventes constatée en 2018 n'était qu'un effet d'anticipation des achats avant la hausse de la redevance. Les ventes des produits les plus toxiques sont reparties à la hausse en 2020, sans toutefois atteindre les niveaux des années 2010, et la baisse constatée ensuite en 2021 et 2022 reste à confirmer.

Autres micropolluants organiques (autres MPOLL)¶

Nombre de micropolluants organiques recherchés dans l’eau en 2023 : 393

Nombre de micropolluants organiques quantifiés dans l’eau en 2023 : 228

Nombre de micropolluants organiques avec une NQE ou une VGE : 74

Les « micropolluants organiques autres » regroupent l’ensemble des micropolluants organiques autres que HAP et pesticides. Il s’agit par exemple de produits pharmaceutiques, de solvants chlorés, de retardateurs de flammes utilisés dans le traitement des textiles, de détergents… Ces substances, aux propriétés multiples et variées, peuvent être émises par l'industrie lors de leur fabrication, mais également lors de leur utilisation par les ménages, les artisans...

Les fréquences de quantification des micropolluants organiques au-delà de leur NQE sont très faibles sur la période 2008-2020 (de l'ordre de 0,1 %). Ces fréquences augmentent fortement à partir de 2021 du fait de la division par 10 de la limite de quantification du PFOS.

A l'instar des pesticides, l’impact toxique de ces substances a chuté sur la période 2008 - 2014. La baisse des concentrations de ces substances dans le milieu provient d'une part de leur interdiction pour les plus dangereuses, mais également :

de la mise en place de normes de rejets ;

de la mise en oeuvre de politiques contractuelles en faveur de la baisse des émissions de ces substances (contrats de branches) ;

de l'amélioration continue du traitement de ces substances par les stations d'épuration.

A partir de 2014, des outils plus performants ont permis de détecter dans de plus nombreux cas la présence d’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) dans l’eau de nos cours d’eau, mettant ainsi en exergue un impact toxique supérieur à celui connu jusqu’alors. Le PFOS fait partie des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), communément appelé « polluants éternels » et est le seul PFAS pourvu d’une NQE. A partir de 2021, une nouvelle amélioration des performances analytiques du PFOS a permis de mettre en lumière une contamination quasi généralisée des cours d’eau de nos bassins par ce PFAS.

Comme pour les pesticides, cet indicateur montre une tendance, mais n’est pas le reflet réel de l’impact toxique des micropolluants organiques sur nos cours d’eau : sur les 228 substances quantifiées dans nos cours d’eau en 2023, seuls 35 disposent d’une NQE ou d’une VGE, soit seulement 15 %. L’impact toxique réel sur nos cours d’eau de l’ensemble des substances qui y sont présentes est probablement supérieur.

Métaux et métalloïdes (MPMI)¶

Nombre de métaux recherchés dans l’eau en 2023 : 26

Nombre de métaux retrouvés dans l’eau en 2023 : 25

Nombre de métaux avec une NQE ou une VGE : 9

Suivant les composés, les sources de contamination des cours d'eau peuvent être très diverses :

fonds géochimique : c'est le cas par exemple de l'arsenic et du nickel sur certains secteurs du bassin. Cette source naturelle peut être accentuée par d'anciennes interventions humaines sur le milieu, favorisant l'érosion des roches riches en métaux. C'est le cas par exemple des anciens secteurs miniers des hauts bassins versants du Gard.

rejets des industries : le chrome, le nickel, le zinc sont des métaux très utilisés dans l'industrie du traitement de surface. Ces industries sont principalement concentrées dans les vallées de l'Arve en Haute-Savoie, et de la Bienne dans le Jura.

mais également, à l'instar des HAP, les émissions atmosphériques (incinérateurs d’ordures ménagères par exemple).

Les niveaux de contamination relevant des métaux ont été divisés par 6. Les opérations collectives mobilisant les collectivités et le tissu industriel local avec l’aide de l’agence de l’eau ont permis d’optimiser le traitement des eaux usées avant leur rejet au milieu, et ainsi d’améliorer la qualité des eaux. En 2023, les métaux participent à un état écologique dégradé sur 35 stations. Le zinc, principalement issu du ruissellement des eaux de pluie sur les toitures, et l’arsenic, principalement d’origine géochimique en sont les principales causes. Le nickel et le chrome, très utilisés dans l’industrie du traitement de surface, ne sont à l’origine du déclassement que de 3 stations.